Le cinéma de Simón Mesa Soto est avant tout un cinéma de personnages. Il explore ainsi la condition humaine avec intensité et sensibilité. Dans son dernier film, Un poète, auréolé du prix du jury à Cannes, le réalisateur colombien signe dans un style aussi cru que poétique, une comédie éblouissante qui suit les pas d’Óscar Restrepo, un poète tourmenté et en manque de reconnaissance. À l’occasion de la sortie de ce long métrage, nous avons rencontré ce jeune cinéaste qui s’impose aujourd’hui comme l’une des voix les plus singulières du cinéma contemporain.

Comment est née l’idée de raconter l’histoire d’Óscar Restrepo ?

Les premières images, les premières idées de ce projet, remontent à une dizaine d’années, lorsque j’ai commencé à fréquenter le monde de la poésie en Colombie. J’accompagnais une poétesse à ses lectures à Medellín et à Bogotá, et c’est là que j’ai commencé à observer ces poètes, surtout ceux de la bohème des rues de Medellín : des idéalistes convaincus d’être des génies, mais vivant dans les cantinas, perdus dans leurs illusions. Ils m’ont toujours fasciné, même si, à l’époque, je ne savais pas encore comment donner forme à cette fascination.

Plus tard, j’ai réalisé mon premier long métrage, Amparo, que j’ai terminé en 2020. Ce film a marqué un moment très fort dans mon parcours de cinéaste. Ce fut une expérience difficile, douloureuse même : j’y ai tout fait — producteur, scénariste, réalisateur — dans des conditions précaires. Les ressources étaient limitées et chaque étape a été une bataille. Quand je l’ai enfin achevé, après des années de travail acharné, la pandémie a tout arrêté. Les festivals et les salles de cinéma étaient fermés. Le film a été quasiment invisible. J’ai ressenti une profonde déception : tant d’efforts, tant de sacrifices pour un résultat si nuancé.

Le cinéma demande une obstination presque déraisonnable. À ce moment-là, j’ai songé à tout laisser tomber, à me consacrer entièrement à l’enseignement, ma principale source de revenus depuis toujours. Je viens d’un milieu où il faut travailler pour survivre et le cinéma, bien que passionnant, ne nourrit pas. J’ai commencé à me demander quel genre de professeur je deviendrais si j’abandonnais cette folie du cinéma.

C’est alors que je me suis souvenu de mes anciens professeurs, ces artistes de Medellín qui avaient passé leur jeunesse dans les années 1990, une époque violente, chaotique, marquée aussi par la drogue et la marginalité. Beaucoup d’entre eux étaient devenus ces figures sombres et mélancoliques du « poète maudit ». Ils vivaient du souvenir de leur jeunesse créatrice, enseignant à contrecœur, survivant dans la nostalgie. J’ai compris que je pourrais devenir l’un d’eux si je renonçais à mes rêves.

Pour exorciser cette peur, j’ai décidé de la filmer. À travers la figure du poète, j’ai trouvé un moyen de canaliser mes propres dilemmes : ceux de l’artiste, de l’homme, de l’être humain. Le poète est devenu mon double, un miroir de mes doutes, de mes angoisses, de mes réflexions sur la création et la survie. Ce projet est né de là : du besoin de me confronter à moi-même, à mes contradictions, et d’explorer, par le cinéma, le destin incertain de ceux qui persistent à créer.

Nous ne sommes pas habitués à voir des comédies venant de Colombie, et encore moins qui traitent de la création artistique. Un poète ressemble presque à un film argentin…

En Colombie, j’ai l’impression que le cinéma indépendant et d’auteur est conçu avant tout pour un public étranger. Ce sont ces spectateurs-là qui définissent, en grande partie, le type de films que nous faisons, car le financement vient souvent de l’extérieur. Cela crée un cercle vicieux : seules les œuvres qui correspondent à l’image attendue du pays parviennent à être produites.

J’ai voulu rompre avec cela. En Argentine, par exemple, il existe une tradition culturelle et cinématographique bien plus ancrée, où la comédie et d’autres formes de création trouvent leur place. En Colombie, c’est beaucoup plus difficile : la comédie reste associée à la télévision ou à un cinéma commercial. Moi, je voulais me libérer de ces préjugés, de ces limites, et faire quelque chose de totalement différent, sans modèle, avec une liberté totale — un film qui ose jouer et expérimenter avec le langage du cinéma.

La comédie m’a semblé idéale pour cela. C’est un genre magnifique, mais souvent considéré comme mineur. Pourtant, elle me permettait d’aborder des sujets sensibles, parfois inconfortables, en y ajoutant distance et humour. La comédie, lorsqu’on la comprend, permet de rire de soi-même, de toucher les blessures sans se prendre trop au sérieux.

Je voulais aussi trouver un équilibre : créer une œuvre ayant une vraie valeur cinématographique, mais qui reste proche du public. En Colombie, l’art s’adresse souvent à une audience étrangère, éloignée de la société colombienne. Moi, je voulais parler à ma propre audience : aux Colombiens, à ma mère, à mes amis, aux gens d’ici. Mon souhait était que le film soit à la fois une œuvre d’auteur et une œuvre populaire, au sens noble du terme — une œuvre qui puisse émouvoir, faire rire, et surtout créer une vraie connexion avec le public de mon pays.

Le film met en scène une dichotomie entre deux personnages : Óscar Restrepo, un poète désespéré de réussir et d’être reconnu, et Yurlady, une jeune femme sans aucune ambition littéraire qui devient, du jour au lendemain, un grand espoir de la poésie...

Les deux personnages représentent en partie ma pensée et mes conflits intérieurs. Yurlady me rappelle beaucoup mes films précédents. En Colombie, il existe une tradition de travailler avec ce que l’on appelle des « acteurs naturels », ce qui soulève des dilemmes éthiques et moraux : comment prend-on une personne qui n’a jamais joué et l’intègre-t-on dans l’univers du cinéma, puis crée-t-on ensuite un film autour d’elle avant de la renvoyer à sa vie de tous les jours, comme si finalement rien ne s’était passé ? C’est un vrai questionnement pour moi : qu’est-ce qui est juste, qu’est-ce qui est mauvais, quelle est la meilleure manière de gérer cette relation ?

Yurlady incarne aussi ce que je recherche. Dans l’art, il y a toujours cette obsession de la reconnaissance. Il faut transcender, atteindre cette reconnaissance, et dans nos sociétés, c’est souvent la finalité de l’art. Mais en vieillissant et en mûrissant, je réalise que cette obsession pour créer des œuvres de valeur m’amène à un dilemme personnel : l’obsession du futur me fait oublier le présent. Or, le présent est peut-être plus important que la course au succès. Parfois, on sacrifie le présent en espérant un futur meilleur.

Dans ma vie, j’ai connu des moments de « gloire », quand mes films réussissaient, mais ce n’étaient pas forcément les moments où j’étais le plus heureux. Mon vrai bonheur, c’est être chez moi, avec mes plantes, ma vie, cette paix intérieure que symbolise un peu Yurlady. Le film est aussi une critique du succès et de l’obsession de la société pour la reconnaissance. Yurlady montre qu’être « moyen » est parfaitement bien : ces poètes de l’ordinaire ont peut-être une vie plus tranquille, plus sereine. Pour elle, exister ne signifie pas être une grande poétesse ou obtenir la reconnaissance, mais vivre paisiblement, écrire ses poèmes, se faire les ongles, ou être mère.

« Mon souhait était que le film soit à la fois une œuvre d’auteur et une œuvre populaire, au sens noble du terme. Une œuvre qui puisse émouvoir, faire rire, et surtout créer une vraie connexion avec le public . »

L’humour noir et corrosif, ainsi que les situations absurdes, traversent tout le film… Est-il plus facile, grâce à l’humour, d’aborder certains sujets ?

J’ai toujours pensé que la comédie a cette vertu : elle permet de questionner les tabous, les dilemmes moraux, la hiérarchie sociale et la peur généralisée de s’exprimer. Jouer avec l’humour, avec l’incorrection, c’est une façon de se libérer des restrictions sociales. Je savais que ce film ne plairait pas à tout le monde. On ne peut pas faire un film comme celui-là et s’attendre à ce qu’il soit universellement aimé.

Ce qui me dérange le plus aujourd’hui, c’est la superficialité des réseaux sociaux : on ne se demande plus si on est une bonne personne, mais si on affiche bien sa “cause”. On devient une “bonne personne” simplement parce qu’on arbore une bannière ou un symbole. C’est un peu comme le personnage d’Efraín : il se montre socialement engagé, mais sa sincérité reste discutable. Le monde moderne crée ainsi une artificialité dans les luttes et les discours.

Comment s’est passée votre collaboration avec Ubeimar Ríos, un acteur non professionnel qui interprète magistralement Óscar Restrepo ?

Travailler avec les acteurs de ce film a été une expérience fascinante. Au départ, je voulais absolument collaborer avec des acteurs professionnels, pour changer ma manière habituelle de travailler. Pendant presque deux ans, nous avons fait un casting très vaste, mais peu à peu j’ai compris que ce n’était pas la formation qui comptait, mais la personne, l’essence du personnage.

En Colombie, il est difficile de trouver de jeunes actrices de 15 ou 16 ans avec une vraie expérience cinématographique, car la formation se concentre souvent davantage sur la célébrité que sur le jeu lui-même. C’est pourquoi j’ai élargi mes recherches à des non-professionnels, et j’ai découvert des talents incroyables comme Rebeca et Allison : elles ne sont pas actrices de métier, mais elles ont une authenticité rare.

Pour le rôle principal, j’ai finalement rencontré Ubeimar Ríos, un homme que je n’avais pas imaginé au départ. J’avais peur qu’il soit trop dans l’exagération, mais il avait quelque chose de singulier, de vrai. Après plusieurs essais, j’ai compris que c’était lui. Il a apporté une humanité et une chaleur inattendues au personnage d’Oscar qui, dans le scénario, était plus sombre et distant.

Grâce à lui, le film a trouvé une nouvelle tonalité. Ubeimar a transformé le rôle : il a apporté de la fragilité, de la comédie, une noblesse naturelle. Son jeu évoque Chaplin ou Buster Keaton. Il a ce mélange de maladresse physique et de tendresse qui touche profondément.

Le film a été tourné à Medellín, votre ville natale, et montre deux visages très différents de la ville : le milieu plus aisé auquel appartient Óscar Restrepo et le quartier populaire de Yurlady.

Tourner à Medellín a été quelque chose de très naturel pour moi, parce que c’est ma ville — j’y suis né, j’y ai grandi et j’y vis encore. Je ne cherche pas à la représenter d’une manière particulière : elle fait simplement partie de moi. Mon intérêt principal, ce sont les personnages. Ce sont eux qui racontent la ville à travers leur façon de parler, de s’habiller, de se déplacer, de ressentir.

Je ne ressens pas le besoin de montrer Medellín par de grands plans ou des images symboliques. La ville vit à travers eux, dans leurs gestes, leurs émotions, leurs relations. J’appartiens à une classe moyenne, un peu comme le poète du film, mais je traverse aussi différents quartiers, je vois la diversité de la vie quotidienne.

Dans le film, on retrouve naturellement les codes sociaux de Medellín : la force des mères, la solidarité familiale, les petits signes de la vie colombienne — les billets, les maisons, les liens communautaires. Ce qui m’intéresse, c’est la vie telle qu’elle se manifeste à travers les gens.

Comment le film a-t-il été accueilli en Colombie ?

Ça a été quelque chose de très beau pour moi. Le film est sorti le 28 août et est resté environ sept ou huit semaines en salles. Ce fut une expérience très émouvante, parce je voulais raconter une histoire universelle, ancrée dans le local mais capable de toucher partout, même en France et depuis sa sortie le film a eu une grande connexion avec le public.

Je sais qu’avec des films petits et fragiles, la promotion nous échappe souvent, mais nous avons eu de la chance : le distributeur Cine Colombia et la chaîne Caracol nous ont soutenus, ce qui a permis au film d’être diffusé de manière plus commerciale. Au final, environ 230 000 personnes l’ont vu. Ce n’est pas un blockbuster, mais pour le cinéma colombien, c’est beaucoup, surtout en salles, où il est difficile de concurrencer Hollywood. Le plus gratifiant a été de voir que les gens se sont sentis identifiés, qu’ils ont recommencé à parler du cinéma colombien.

Pendant longtemps, les films n’arrivaient qu’aux festivals et disparaissaient ensuite. Aujourd’hui, je veux que les festivals soient un point de départ, pas une fin, et que la véritable destination de mes films soit le public. Cet apprentissage a été l’un des plus grands cadeaux de mon parcours de cinéaste.

Retrouvez ici notre critique du film Un poète.

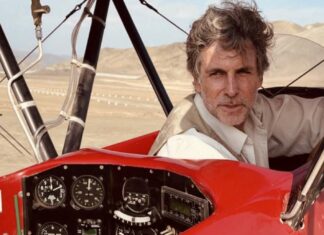

Crédits photo principale : Portrait de Simón Mesa Soto © Mediodecontencion