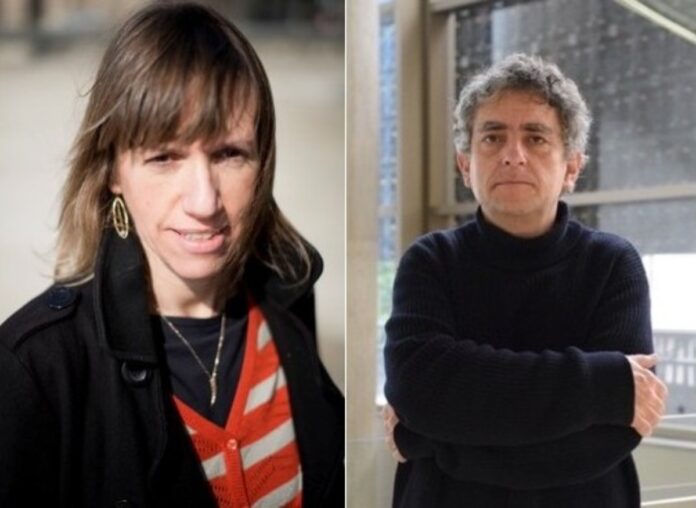

Considéré comme l’un des réalisateurs les plus emblématiques du cinéma espagnol, Luis García Berlanga demeure largement méconnu du public français. En ce mois de novembre, le Jeu de Paume lui consacre un cycle inédit qui propose aux spectateurs parisiens une plongée dans son œuvre foisonnante. Dans cette interview, Marta Ponsa, programmatrice du cycle, et Jordi Costa, critique de cinéma, reviennent sur les enjeux de cette rétrospective qui propose un panorama particulièrement complet du cinéma de Berlanga.

Comment est née l’idée de programmer un cycle consacré à Luis García Berlanga, l’un des grands réalisateurs du cinéma espagnol, mais encore peu connu en France ?

Dans la programmation de cinéma du Jeu de Paume, nous avons toujours essayé de faire découvrir les travaux de réalisateurs issus du champ expérimental ou de l’essai documentaire, des univers plutôt confidentiels pour le grand public. On s’accorde un rôle de défricheur, pour montrer à notre public des univers et des recherches originales, des récits issus de territoires périphériques, parfois non conformes avec des narrations conventionnelles.

En Espagne, Berlanga est un classique, on connaît par cœur certaines répliques de ses films et son style satirique, transgressif et irrévérencieux est tellement reconnu qu’il a donné lieu à un adjectif, berlanguiano. Néanmoins sa filmographie reste peu connue en France, pays de cinéphiles, ce qui le transforme en une figure mystérieuse à découvrir. Cela m’a surpris et motivé à organiser ce cycle.

Dans ses comédies douces-amères, Berlanga porte un regard mordant et sévère sur la réalité de son temps pour nous montrer un monde cruel et dysfonctionnel qu’il transforme en grotesque pour provoquer un rire dissident. Cette transgression irrévérencieuse est peut-être une position à envisager face à l’absurdité et fragilité de l’époque actuelle.

Pouvez-vous nous parler de l’univers “berlanguiano”, qui mêle imprévu, satire, réalisme populaire et des personnages profondément humains ?

L’univers berlanguiano suit, dans un certain sens, l’esthétique de l’esperpento (courant littéraire du XXème siècle avec un recours permanent au grotesque développé notamment par Valle-Inclán, NDLR) en montrant à travers un miroir déformant les usages, les coutumes et les dérives de la réalité quotidienne espagnole, ainsi que ses cadres politiques successifs. Il préférait associer son travail à la sensibilité des Disparates de Francisco de Goya : dans son cinéma, on trouve de la cruauté, de l’humour noir, mais aussi un amour évident pour l’individu, pour l’homme ordinaire, pour un « monsieur tout le monde” dépouillé de toute épopée et jamais exempt de misères, d’insécurités et d’égoïsmes. Son cinéma parle également du décalage entre l’individu et le groupe. Au fond, le cinéma de Berlanga est empreint d’une vision humaniste, même dans ses œuvres les plus acerbes, mais sans jamais tomber dans le sentimentalisme.

Quels sont les temps forts de ce cycle ?

Il est difficile de mettre en avant des moments isolés car le cycle offre une rétrospective assez complète du cinéma de Berlanga, tant dans son évolution stylistique que dans sa constante relecture satirique et burlesque de l’histoire de l’Espagne. On peut s’accorder à dire que les grands chefs-d’œuvre de sa carrière sont Bienvenido Mr. Marshall, Plácido, El verdugo et La escopeta nacional, mais se concentrer uniquement sur ces titres reviendrait à laisser de côté les films dans lesquels Berlanga se montre plus tendre, comme Los jueves, milagro ou Calabuch, ou encore une œuvre comme Tamaño natural, qui explore la sensibilité fétichiste du cinéaste le plus érotomane, avec sa vision extrêmement pessimiste des relations amoureuses.

Selon vous, quelles sont les principales contributions de Berlanga au cinéma ?

Chaque film de Berlanga construit une sorte de contre-discours face au récit hégémonique de son époque historique : cela est particulièrement évident dans une œuvre comme ¡Vivan los novios! : à un moment où le franquisme entamait une politique d’ouverture à travers l’industrie touristique et où les écrans se remplissaient de comédies pleines de soleil, de bikinis, de plages et d’humour costumbrista (qui provoque le rire ou le sourire en abordant avec finesse les coutumes et les manières d’une classe ou d’un groupe social donné, NDLR), lui et Rafael Azcona ont proposé une version sombre de la comédie développementaliste, introduisant la mort comme présence dominante dans le prétendu royaume d’Éros.

Mais au-delà de ça, au-delà de ce lien avec l’histoire et la société qui imprègne tout son cinéma et qui peut être difficile à déchiffrer pour un spectateur qui n’a pas vécu dans un pays aussi marqué par son héritage franquiste national-catholique et par ses singularités régionales, le cinéma de Berlanga a une composante universelle pour une question purement formelle : sa revendication du plan-séquence complexe et animé comme forme idéale pour la comédie chorale. Ses plans-séquence élaborés et parfois très longs sont l’équivalent espagnol et authentique, par exemple, des vignettes bigarrées dessinées par des artistes tels que Will Elder et Jack Davis dans les années 60 pour les pages de la BD Little Annie Fanny.

« Berlanga porte un regard mordant et sévère sur la réalité de son temps pour nous montrer un monde cruel et dysfonctionnel qu’il transforme en grotesque pour provoquer un rire dissident »

Le cinéma de Berlanga ne peut se comprendre sans Rafael Azcona, son scénariste de prédilection. Comment décririez-vous leur collaboration ?

Certes, Berlanga était déjà brillant et extraordinaire avant sa rencontre avec Azcona, mais il est vrai que l’alchimie entre eux était indéniable. Certains considèrent que cette rencontre a donné lieu à une augmentation de l’humour noir et de la cruauté dans son cinéma, mais Berlanga lui-même défendait le contraire : Azcona avait apporté un regard beaucoup plus humain à son univers. C’est peut-être grâce à lui que le cinéma de Berlanga a réussi à nous rendre attachant un bourreau ou à faire percevoir un homme d’affaires catalan corrompu et franquiste comme un paradigme de la vulnérabilité humaine.

Quelles sont les trois œuvres que vous conseilleriez à quelqu’un qui ne connaîtrait pas encore le cinéma de Luis García Berlanga ?

El verdugo, Plácido et La escopeta nacional.

Berlanga a laissé une empreinte profonde dans le cinéma espagnol. Quels seraient, selon vous, ses héritiers actuels ?

Oui, il a laissé une empreinte profonde, mais il est très difficile de récupérer son héritage. Le cinéma de Berlanga a eu des enfants étranges, comme José Luis Cuerda, qui transpose les codes de Berlanga dans un univers directement surréaliste avec des films comme Amanece que no es poco, Así en el cielo como en la tierra et Tiempo después.

Des tentatives très louables ont également été faites pour recréer ses plans-séquence héroïques dans des émissions de télévision telles que La hora chanante ou Muchachada Nui. Un tandem de cinéastes comme La Cuadrilla s’est également placé dans sa lignée avec un film comme Saturnino, un asesino de la tercera edad. Mais, en général, le modèle de comédie populaire qui a séduit le grand public en Espagne a plutôt reproduit des modèles télévisuels ou exploré d’autres voies esthétiques basées davantage sur la purification ou l’étrangeté que sur l’esthétique de l’excès. Je pense à des œuvres telles que Gente en sitios ou Dispongo de barcos de Juan Cavestany, ou encore Negociador ou Fe de etarras de Borja Cobeaga. Le cinéaste valencien Carles Mira était un grand descendant de Berlanga, mais sa carrière a malheureusement été de courte durée.

Actuellement, il existe un phénomène télévisuel en Espagne, la série Poquita fe de Pepón Montero et Juan Maidagán, qui ne pourrait probablement pas être comprise sans cette esthétique de l’acteur secondaire que Berlanga a également exploitée, même si les formes du récit sont aujourd’hui très différentes.

Retrouvez ici notre article sur le cycle Luis García Berlanga, rires féroces pour une Espagne noire.

Crédits photo principale : Portrait Marta Ponsa © Adrien Chevrot – Portrait Jordi Costa © Jordi Costa