Eugène Green signe un cinéma singulier, hors des sentiers battus, nourri de contes traditionnels et de mythes revisités dans un esprit proche de celui des Grecs anciens, où passé, présent et futur se répondent sans cesse. Son œuvre questionne notre époque en mêlant humour, satire et fantastique. Le cinéaste revient ici sur son dernier film, une fable qui dénonce les ravages du tourisme de masse à Lisbonne et affirme, en filigrane, que l’amour reste l’une des seules réponses possibles aux dérives de notre époque contemporaine.

Vous avez eu l’idée de réaliser L’arbre de la connaissance pendant le tournage au Portugal de votre court-métrage Comment Fernando Pessoa sauva le Portugal (2017), en faisant le constat que la ville changeait profondément sous l’effet du tourisme de masse…

J’ai eu la chance de connaître Lisbonne au tout début du XXIᵉ siècle. Lisbonne apparaissait encore comme une ville hors du temps, préservant l’atmosphère que j’avais découverte en Europe plus d’un demi-siècle plus tôt. À l’époque, les centres urbains restaient de véritables carrefours sociaux : chaque pays, chaque ville, chaque quartier portait une identité affirmée. J’avais vécu cinq ans dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés dans les années 1970, une période vibrante qui semble aujourd’hui bien lointaine, tant le tourisme a transformé les villes.

Lisbonne, elle, avait longtemps résisté. Mes amis portugais disaient qu’elle avait « trente ans de retard », et je voyais dans ce décalage une qualité rare. C’est cette ville-là que j’ai filmée pour La religieuse portugaise à l’automne 2008. Quelques semaines plus tard, la crise financière frappait de plein fouet. Le Portugal, l’un des pays les plus touchés, subit des mesures d’austérité sévères imposées par Bruxelles. Pour relancer l’économie, il ne restait qu’une ressource immédiate : le pays lui-même. Lisbonne devint alors une destination touristique majeure, et les traits qui faisaient son charme commencèrent à s’estomper.

Lorsque je suis revenu en 2010 pour accompagner la sortie du film, les premiers signes de transformation étaient visibles. En 2017, lors du tournage d’un court métrage, le bouleversement était total : la ville autrefois protégée par sa géographie voyait désormais affluer des visiteurs transportés jusque dans les ruelles historiques par des tuk-tuk venus d’Asie.

Ce choc m’a d’abord inspiré colère et révolte. Puis, au détour d’un jardin lisboète que j’aime beaucoup, le Campo Santa Clara, une idée s’est imposée à moi : celle d’un ogre capable de transformer les touristes en animaux, une fable moderne pour dire la métamorphose irréversible de la ville.

C’est le quatrième film que vous tournez au Portugal. D’où vous vient cette passion dévorante pour le pays du fado ?

J’essaie d’en expliquer la raison, mais c’est un peu comme lorsqu’on tombe amoureux : cela s’impose, tout simplement. Je suis très sensible aux langues et j’ai depuis longtemps une prédilection pour le portugais, une langue que je parviens à parler malgré sa complexité. À cela s’ajoute l’attrait de la littérature portugaise, dont la poésie est d’une beauté remarquable. Et lorsque j’ai enfin découvert le pays, je n’ai pas été déçu : il correspondait à l’image que je m’en étais faite et je m’y suis immédiatement senti bien.

Votre film pourrait évoquer un conte d’Andersen, une fable de La Fontaine, peuplée d’humains et d’animaux, voire un récit fantastique digne d’Alice au pays des merveilles. Comment le définiriez-vous ?

Ça m’est venu naturellement. Quand j’étais jeune, j’aimais beaucoup les contes traditionnels, les contes de fées. J’appelle cela la pensée mythique, car pour les Grecs de l’époque classique, un mythe n’était rien d’autre qu’un récit dont le déroulement simple pouvait porter un sens profond. J’ai toujours été passionné par la fiction. Je sais qu’aujourd’hui, ce type de lecture est souvent mal perçu. De nos jours, ce qu’on appelle les romans se résume souvent à des confessions personnelles, à de l’autofiction : les auteurs racontent leur vie. J’aime profondément la littérature et la lecture, mais je n’apprécie pas ces confessions, comme si j’étais un psychanalyste à l’écoute des secrets des autres.

« Je pense qu’il existe une culture européenne, entendue comme la somme de toutes les cultures qui composent l’Europe. Malheureusement, c’est quelque chose que nous sommes en train de perdre »

Vous proposez un portrait à la fois critique et poétique du Portugal contemporain, tout en revisitant son passé…

Je suis convaincu que les frontières temporelles que nous érigeons sont artificielles. Il n’existe, au fond, qu’un seul temps : un présent éternel. Ainsi, le passé demeure en nous, et l’avenir fait déjà partie de notre présent. Cette conception revient souvent dans mon travail. Mon précédent film avant L’arbre de la connaissance, Le mur des morts – que je considère comme un véritable long-métrage malgré ses 51 minutes – explore lui aussi cette idée du temps continu.

L’inspiration m’est venue des murs du cimetière du Père-Lachaise, le long du boulevard de Ménilmontant. On y trouve les noms de tous les soldats parisiens morts pendant la Première Guerre mondiale. La première fois que je les ai vus, l’impression a été saisissante. L’histoire s’est imposée à moi de la même manière que celle de L’arbre de la connaissance. J’ai imaginé un jeune étudiant, seul à Paris pendant l’été, un peu mélancolique, peut-être dépressif, qui rencontre un soldat mort en 14-18.

Le film, comme d’ailleurs la plupart des vos films, se déroule un peu comme une pièce de théâtre, à la manière du cinéma de Manoel de Oliveira.

Il est vrai que, dans ce film, comme au théâtre, la parole occupe une place essentielle. Mais pour moi, la comparaison s’arrête là. Après de nombreuses années passées sur les tables, je sais que lorsqu’un acteur fait véritablement du théâtre — ce qui est devenu rare aujourd’hui — il joue quelque chose de faux, volontairement assumé comme tel, pour atteindre une forme de vérité.

Au cinéma, ma démarche est presque opposée : je cherche une vérité enfouie dans le réel. Lorsque je filme des acteurs, je les considère d’abord comme des personnes. Bien sûr, ce sont des professionnels, ils jouent, mais je les empêche de « jouer » au sens théâtral du terme. Je les éloigne de toute construction psychologique. Je veux que les mots soient un mouvement, qu’ils traversent le corps, provoquent des émotions physiques et deviennent, par ce biais, les émotions du personnage. Le processus n’a rien à voir avec celui du théâtre.

Ce qui demeure, en revanche, c’est l’importance accordée à la parole, un héritage que l’on retrouve chez Manoel de Oliveira, même si lui assumait pleinement la dimension théâtrale, comme dans son film Francisca. C’est d’ailleurs une caractéristique fréquente du cinéma portugais : on peut également citer Pedro Costa, qui filme ses personnages cap-verdiens vivant des réalités très dures dans la banlieue de Lisbonne comme s’ils évoluaient sur une scène.

Dans votre cinéma, il y a également une dimension comique, parfois satirique, très présente notamment à travers les figures de l’ogre ou de la sorcière.

Quand j’aborde des thèmes sérieux, il n’est pas seulement question d’humour : il y a aussi une dimension satirique, parfois assez violente. Pour moi, cela vient naturellement, comme dans la vie où tout se mélange. J’aime traiter les sujets graves avec une certaine légèreté. Je déteste les films qui assènent des leçons de morale. Qu’il y ait une morale dans le film, oui, mais ce n’est pas de la moralisation, ce n’est pas un sermon. L’humour sert justement à éviter cela.

Enfin, l’amour peut-il vraiment tout transcender ?

C’est ce que je crois, même si ce n’est pas une idée très en vogue aujourd’hui. Dans le film, Gaspar, le protagoniste, rencontre d’abord une vieille femme — un fantôme — qui lui suggère déjà cette idée. Elle lui dit qu’elle est là pour le mettre sur le bon chemin et qu’il est destiné à apprendre à aimer. L’amour traverse donc tout le récit.

Le fait qu’il sauve deux animaux, l’ânesse et le chien, est aussi un geste d’amour. Et puis Gaspar tombe amoureux de cette ânesse, qui est en réalité une jeune femme : il pressent sa beauté, sa présence. Pour moi, l’amour est la seule force capable de sauver le monde.

Est-ce qu’il existe, selon vous, une culture propre à l’Europe ? Une culture véritablement européenne ?

Oui, je pense qu’il existe une culture européenne, entendue comme la somme de toutes les cultures qui composent l’Europe. Malheureusement, c’est quelque chose que nous sommes en train de perdre. D’une part parce que tout finit par se ressembler, d’autre part parce que, depuis quarante ou quarante-cinq ans — et même bien avant, en réalité — les Européens sont mentalement colonisés par ce que j’appelle les barbares.

Le plus inquiétant, c’est que les gens ne s’en rendent pas compte. On entend beaucoup de discours anticoloniaux, mais peu réalisent qu’en Europe, nous sommes nous aussi mentalement colonisés — non pas par des soldats ou des blindés dans les rues, ce qui serait presque plus sain : dans une telle situation, nous serions obligés de prendre position, de réagir, de résister. Là, au contraire, la colonisation est insidieuse, diffuse, presque invisible.

En venant ici, j’ai vu dans le métro un jeune couple rentrant de leurs courses, habillé comme des Américains. C’est triste, mais c’est révélateur. Les réseaux sociaux accélèrent encore ce phénomène : ils uniformisent, ils aplatissent les différences.

À mon niveau, j’essaie de lutter contre cela dans mes films et mes livres. Pour moi, la culture européenne, c’est ce que nous sommes. Je me suis toujours senti profondément européen — déjà enfant, à travers mes lectures, la musique, le cinéma. C’est quelque chose de précieux. Et il y a aussi toutes nos langues : j’aime toutes les langues. Je tente de défendre, autant que possible, les langues minoritaires, celles qui n’ont aucune protection.

Retrouvez ici notre article sur le film L’arbre de la connaissance.

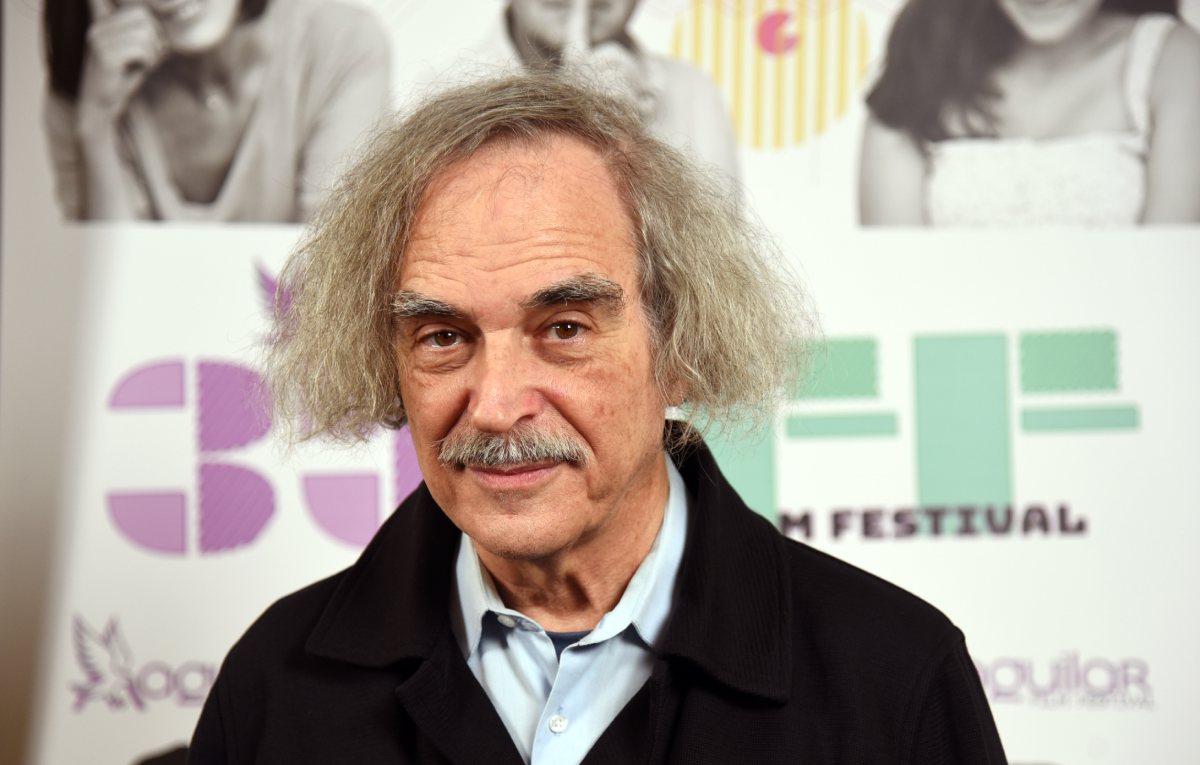

Crédits photo principale : Portrait Eugène Green © JHR Films